2022年第三届美国华人大会和青年大会将于7月14-16日在华盛顿DC举行。本届华人大会将会用一整天的时间聚焦“精神健康”的议题,其中包括4-5场不同议题的讲座,纪录片观看,讨论和家长小组互动学习等等活动。

下文作者慕容与,18岁离开中国赴美求学后,与抑郁症和焦虑症相伴了七年。WAVES邀请她分享她与精神健康羁绊的旅程。

You are not alone. There is hope.

引子

今年是我来美国求学的第七年,也是我服用抗抑郁药的第六个年头。应WAVES的邀请,借此文章分享我与抗抑郁药的牵绊之旅,也希望能为对精神类药物有迟疑、困惑的朋友揭开在固有印象的面纱之下的真实感受。

一切的伊始

来美求学的第二年,也就是在大二的时候,我确诊了抑郁症和焦虑症。我个人的抑郁症和焦虑症既有家族遗传的因素,也有环境因素:彼时独自在海外求学;芝加哥地区长达六个月的风雪与阴霾天气加重了我已有的关节痛和胃痛;过于要强地同时在四个student clubs担任board members;以及在修超过标准数量的课程的同时自己找internship面试;谈着一段被gaslighting且不被父母祝福的跨国恋爱……

在种种因素的叠加下,有一段时间,我突然注意到自己每天都没什么精神,甚至没有下床洗漱吃饭的动力,也因此有三周以上的时间没有去上课、也没有和同学朋友们联系,我意识到这种情况对我来说很反常。

确诊

我很幸运,素年来广泛涉猎各种领域的阅读,让我猜测自己可能正在经历抑郁症,于是花了大约两三天的时间,积攒起足够的精力联系了学校的CAPS (Counseling & Psychological Services)。和CAPS咨询师聊天和填写相关的测试表格之后,咨询师告诉我,我当时已经是中度抑郁了。咨询师告诉我她可以给我推荐和学校有合作的精神科医师 (psychiatrist),因为通常情况下,中度到重度抑郁症需要药物和心理咨询共同辅助,才能更好地康复。

彼时,我与远在中国的父母商量是否应当用药,父母的一致意见是,不要随便服用精神类药物。而这一偏见,为后来的悲剧埋下了伏笔。

中度抑郁让我无法进行日常洗漱、饮食、学习、活动,我不得不选择了在临近冬季期末的时候延期所有的期末考试,进入和学校合作的心理辅导机构进行intensive outpatient care(每周9个小时)的心理疏导。这个阶段中,我的抑郁情况和精力恢复的程度有所改善,但缺乏药物的辅助,这种改善很有限。

休学

带着有限的改善,我在寒假结束后重返校园。在面对正常的课业量以及补考冬季学期延期的期末考试的双重任务下,我的抑郁症从中度发展到了重度。这时候,每天只是躺在床上都不能改善身体上筋疲力尽的感觉,就连下床去卫生间都需要给自己再三的心理建设,还不能去得太频繁,因为得攒够了劲儿才能勉勉强强爬下床。休学成了我当时唯一合理的选择。

同时,由于美国签证的相关规定,休学期间我需要回到中国,并在返回美国之前重新办理签证。

在国内的六个月的时间里,我整个人丧失了全部精力的状态、时常难以抑制的哭泣、几乎每顿饭吃不了几口……这让我的父母开始逐渐意识到抑郁症的严重性。这个时候,我自己也开始意识到,在没有药物辅助的情况下,我的抑郁症很可能很难得到改善。

于是,我在抑郁症的种种症状之中,搜集着与精神类药物和抑郁症有关的权威资料,一点一点地把相关的资料分享给我的父母,并且尽我所能地尝试说服他们支持我用药(一方面为了自己以后吃药的时候不必要面对来自父母的压力和劝阻,另一方面当时我的精力不足以支撑我独自去联系医生、问诊取药,需要来自父母的帮助)。

百忧解

在几轮艰难的拉锯之后,我终于成功地说服了他们。于是,在父母的支持下,我终于在国内医生的指导下,开始服用百忧解 (Prozac)。百忧解极大地改善了我的状况。我从食不知味,渐渐地开始能够品尝出烤鸭里烟熏果木的味道;从整日被粘在床上,恢复到能够出门溜溜弯儿,逛逛超市;从无法学习,到能够参加GRE的考试;从远离人群,到在国内的公司参与暑期实习……

如果没有遵医嘱使用百忧解,我不可能在那个夏天达成许多已经被耽误的我自己既定的目标,更不可能重新感受到风拂过脸颊、水流过指尖的惬意与浪漫。

虽然在做这些所有事情的过程中,我仍然有种脑袋前隔着一层雾的感觉,但是身体机能和社会功能的恢复,让我有足够的信心,在暑期结束(为期六个月的休学)后重返芝加哥继续我的学业。正当所有关心我的人都以为,这就是happily ever after的时候,情况再度急转直下。

由于中国国内精神科医师整体临床经验的不足(这个不足我认为是因为中国传统文化里对精神疾病的讳疾忌医,所带来的精神科发展速度慢导致的),我当时国内的主治医师和我自己,都没有意识到,那种脑袋前隔着一层雾的感觉,其实是百忧解这个抗抑郁药物并不完全适合我的指征。

在我返美后,与国内主治医师之间联系的减少,也导致医生不能及时为我调整用药。我后来才了解到,大部分抑郁症患者都需要更换2-3种抗抑郁药,才能找到最适合自己身体状况的药物。

我多么希望,国内的主治医师能够经验更丰富一些,或者,我在返美的第一时间就联系了美国众多临床经验丰富的精神科医生中的任一一个,这样我就能及时知道这一点,尽早调整用药。但,whatever happened in the past happened, and I learned the medical knowledge the hard way。

从自杀到住院

回到学校,芝加哥缺乏阳光的天气再次给了我重击。服用着并不足够适合我的百忧解,我的抑郁情况再度恶化。这一次,我从之前追问生命的意义的基础上,发展出了自杀倾向,并在实施了自己的自杀计划后,被朋友发现,送去了医院。

在ICU转ER后的病床上苏醒过来的时候,医院里一个工作人员拿着一个问卷,问我:“你现在后悔自杀吗?你为自己被救过来而高兴吗?还是说你现在觉得宁可自己已经去世了?”我当时虽然气若游丝,但依然很坚定地说: “No. No. Yes, 我宁愿自己现在已经死了。”于是毫不意外的,我在被剥夺了未来持枪权力的同时,被转入了那家医院的精神科住院部。

为期两周的住院时光里,我接触到了许多情况比我更加严重的,各种各样的精神类问题的患者。他们中的绝大部分人都很善良,而不善良、带着对患者歧视的,反而是住院部的工作人员。

抛开这个话题暂且不谈,我在住院期间非常幸运地遇见了我第一任美国的精神科主治医生,他也成为我从那时起直到本科毕业期间抑郁症和焦虑症的主治医师。

从住院起,他在了解了我的病史后,给我开了文拉法辛 (Effexor) 这个他认为更加适合我的抗抑郁药。在服用文拉法辛大约一周之后,之前笼罩着我脑海的那种雾蒙蒙的感觉明显地消散了,而我也逐渐在药物的帮助下从应激状态慢慢平复下来,在入院两周后顺利出院。

又一次休学和返校

出院后,我接到了学校的通知,因为我的自杀经历,所以必须强制休学,搬离学校宿舍。于是,我在母亲飞来陪我之前,自己联系好了校外的公寓,在朋友们和长辈的帮助下完成了搬家。这次休学,持续了两三个月。我的状况,在家长和朋友们的陪伴下,在文拉法辛药物的帮助下,在专业的心理咨询师的疏导下,终于得到了极大的改善。我终于又一次,可以回到学校,继续我的学业和生活。

在断断续续地休学了一共一年的时间之后,我终于再一次回到了熟悉的教室里。诚然,我尚且不能像以往一样地专注,我依然时不时通宵难以入睡,我整个人还是有点乏力和紧张,我需要承受着文拉法辛带给我的极易被晒伤和夜里过分生动的梦,但是,能够再一次吃东西知道是什么味道,能够再一次和同学朋友们学习聚会,能够借着失眠的夜而看到Michigan Lake四季的日出,能够再一次类似于普通人一样地去生活,我感到无比满足、唯有感恩。

在坚持遵医嘱服药和接受每周心理咨询师疏导的三年之后,我如期完成了本科的学业(累计一年休学 + 剩余的三年完成毕业要求),拒绝了耶鲁的橄榄枝,来到现在所在的学校攻读硕士。

研究生与药物减量

选择来现在所在的学校,很重要的考量之一就是附属于学校的发达的医疗系统。在这里,我遇到了我在美国的第二任精神科医生。由于文拉法辛带来的晒伤和过分生动的梦,医生在对我的情况综合评估之后,同意了我减少抗抑郁药量的诉求。

遵照医嘱,我在一开始减少了原药量的1/4。在通常情况下,这是一个非常安全的可减少的药量。然而,由于我的身体对于文拉法辛过于敏感,导致我在按照这一标准减少药量的时候,出现了非常严重的药物戒断反应:眩晕、头疼、身体失去平衡能力、呕吐、冒冷汗、身体虚弱。于是,医生和我不得不再一次把我的药量恢复到原来的水平,再通过拆分开胶囊、数胶囊里面的小药粒的方式,来一丁点、一丁点地减少药量。

历经了一年半左右的时间,在无数次因为减少了一丁点药量带来的睡眠失调之后,我终于把药量减少到了原来的1/2。虽然听起来有些费力,但是减药的过程,并没有影响我在硕士期间参与科研、上完系里博士生的课程、并保持3.5+的GPA。减药成功后,我终于不会再在冬季的阴天被晒伤,也不必几乎每晚都经历或惊险刺激、或脑洞大开的梦境。一切都很值得。

结语

维持减药后的药量,到现在也有大约又一个一年半的时间了。期间,虽然抑郁症和焦虑症因为博士申请失利、临时转为去业界找工作、失恋分手、家中宠物的离世,而有小程度的反复,但是在与精神科医生和心理咨询师的合作之下,我都平安地度过。现在的我,即将离开校园的象牙塔,踏入社会,在自己喜欢的公司和岗位开始自己打工人的社畜生活。前路充满未知,但我欣然而往。

回顾我和抑郁症相伴的六年时间,如果没有决定遵精神科医生的医嘱使用抗抑郁药物,如果没有和心理咨询师的合作,如果没有来自父母、长辈、朋友们的理解和支持,我可能根本活不到此刻写下这些文字,更不可能拥有一路走来大大小小的成就和丰富多彩的生活。

和抗抑郁药物一起走过的大约六年的时间,我对它们唯有感谢。如果没有药物的帮助,恐怕我已经是一抔骨灰,要么散落在江河湖海,要么被囚困在一方泥土之下。

我不知道我还需要服药多久,也不知道自己被控制住的抑郁症何时才能痊愈。虽然,如果从最开始,家里没有讳疾忌医;如果从一开始,我就选择了美国经验更为丰富的医生;如果从一开始,我没有选择给自己设立太高太多的目标,我的抑郁症就不会这么严重,康复指路也不会如此坎坷。

但是,我依然很感谢,我的父母最终支持了我按照科学的方式治疗疾病;我依然感谢,我的医生们用他们的专业知识帮助我减轻了症状;我依然感谢,我在这些常人所不须体味的经历中存活了下来,并且生活得充满滋味。

我希望这个世界上没有人需要经历我所经历的这些。如果有人不巧也和抑郁症狭路相逢,那么我希望通过分享我的经历,能够给他们带来一些坚持下去的力量,能够为他们的家人朋友们破除一些讳疾忌医的迷思,能够让后来者有前车之鉴,及早治疗、科学治疗。无需害怕,只要活下去,一切就都还有潜能,就都还有希望。

2022年5月30日

于陋室

“精神健康”是第三届美国华人大会之重要议题

2022年第三届美国华人大会和青年大会将于7月14-16日在华盛顿DC举行。本届华人大会将会用一整天的时间聚焦“精神健康”的议题,其中包括4-5场不同议题的讲座,纪录片观看,讨论和家长小组互动学习等等活动。

了解更多关于治疗精神疾病的药物,欢迎加入第三届华人大会,届时会有专家讲座为感兴趣的朋友们讲解更多相关知识。

特别鸣谢Clinical Scholars和Midwest Asian Health Association对UCA大会WAVES track的大力支持:

与此同时,在7月15日周五晚7:30-10:00,UCA WAVES将在DC为所有人提供免费的电影放映夜。选取的影片由屡获奖项的亚裔导演拍摄,讲述有关因为缺乏相应的知识而抗拒用药、积极应对精神健康隐患的故事。

关注华二代的 “Waves”

美国华人联合会在2021年隆重启动WAVES项目在亚裔社区掀起关心下一代的浪潮。

W.A.V.E.S.是以下五个词的首字母缩写:

- 健康(Wellness)

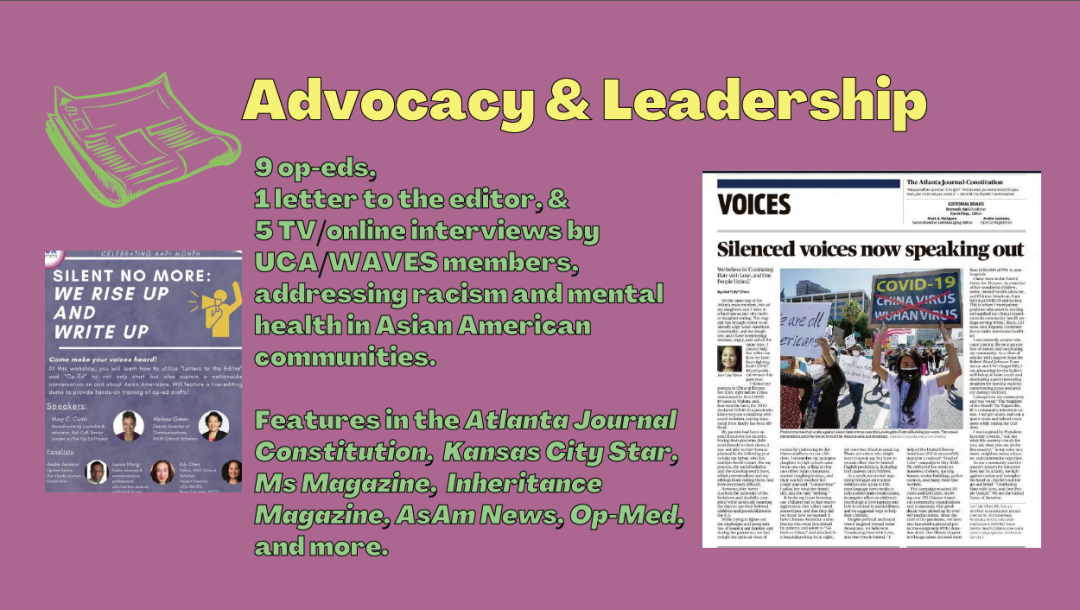

- 倡导(Advocacy)

- 心声(Voices)

- 教育(Education)

- 支持(Support)

UCA WAVES项目组在2021年着力于向华人社区普及心理健康常识,倡导反霸凌/反种族主义的策略,组织心理健康急救培训,多次成功组织了与心理健康知识相关的网络讲座,建立青少年同伴支持小组……同时,在UCA 官方微信公众号平台上发表了一系列文章,阅读量超过2.7万。

2022年,UCA WAVES项目组将继续努力提高对亚裔美国青少年因家庭、文化和社会因素在认同感及心理健康方面带来的挑战的认识,为青少年精神健康发展提供社区支持及所需资源,进一步推动建设 “一个大家积极参与、相互协助的社区,一个我们年轻的一代能健康、全面地发展的社区”。